QSim2025 参加レポート

はじめまして。御手洗グループ D2 の諸星です。2025 年 8 月 4-8 日に QSim という国際学会に参加してきたため、その内容をこちらでご共有したいと思います。

QSim とは

量子シミュレーションの国際学会になります。公式ページにあるように、アルゴリズム・エラー抑制・エラー訂正といったさまざまな分野における進展を、理論・実験の両面から、コミュニティで共有し合うものになります。

今回が 3 回目で、IBM のニューヨークオフィスで開催されました。

ここからは興味深かったいくつかのプログラムをご紹介していこうと思います。

Shadow Hamiltonian Simulation

自由フェルミオンや自由ボゾンといった量子系のシミュレーションには、量子コンピュータであっても指数関数的に多くのリソースを必要とします。今回提案された方法では、測定したいオブザーバブルの期待値が振幅に埋め込まれたような量子状態 (シャドウ状態) を準備します(shadow state tomography や classical shadow とは別の概念とのこと)。シャドウ状態のダイナミクスを求めることは一般には難しいのですが、invariance property (不変性) という条件が満たされれば、量子コンピュータで効率的に求められることができます。本手法の応用として、自由フェルミオンなどの量子系や、指数関数的なサイズの古典振動子のシミュレーションをシャドウ状態で行なった結果を説明していました。

個人的に、Trotter や QSVT とは別の新しいシミュレーションアプローチが出てきたことに驚きましたし、量子シミュレーションの奥深さを感じました。

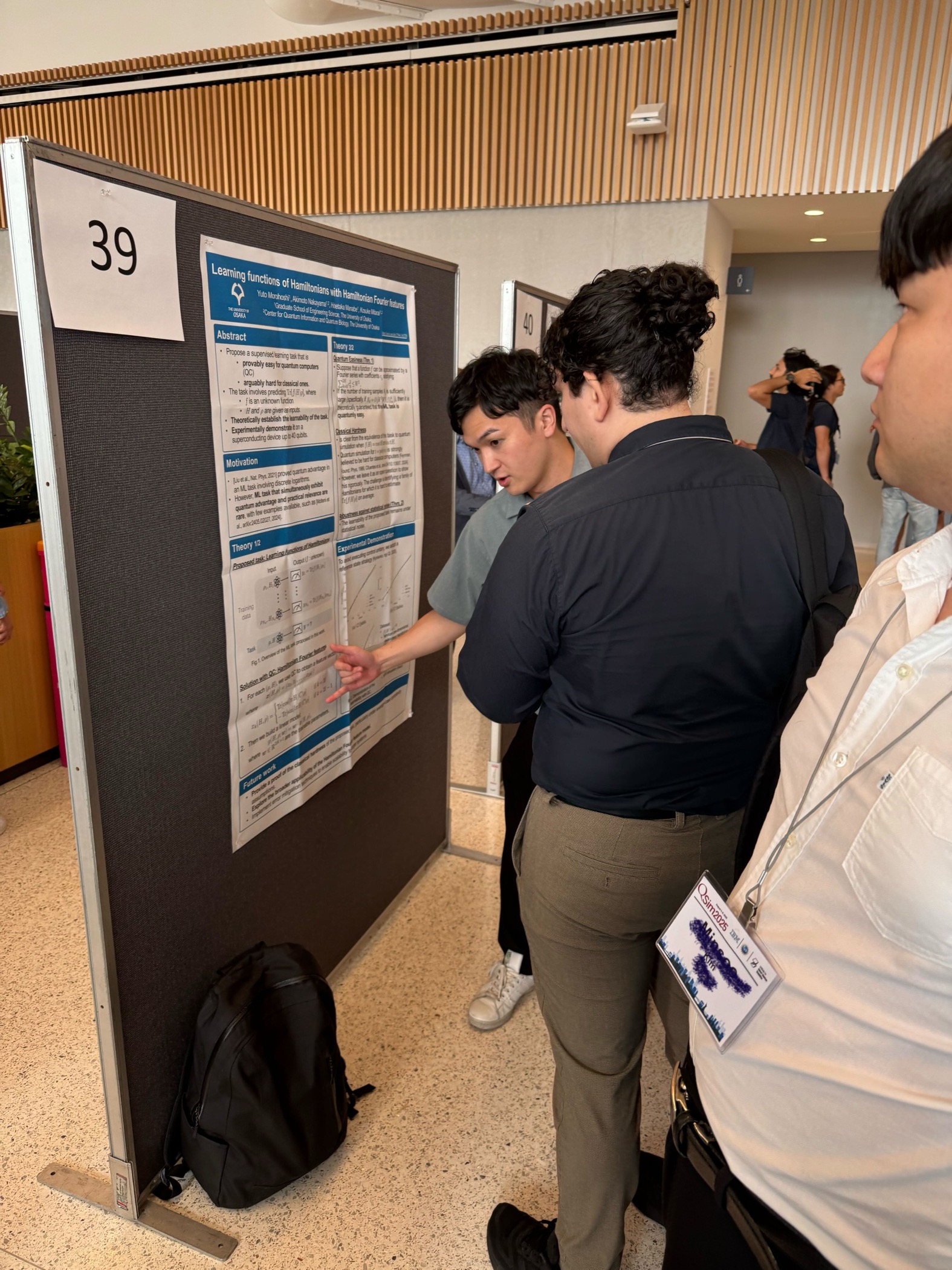

ポスター発表

Learning functions of Hamiltonians with Hamiltonian Fourier features

私自身もポスター発表を行いました。内容としては、量子コンピュータにとっては効率的に学習できることが理論的に保証され、古典コンピュータでは学習が難しそうな学習タスクを提案しています。発表中は興味を持ってくれる参加者が何人もおり、普段取り組んでいる研究内容を聞くと、量子機械学習を研究している方も多くいました。多様なバックグラウンドの方が集まるのも QSim の強みだと思います。

パネルディスカッション

またパネルディスカッションも聴講しました。パネラーとして Monika Aidelsburger (Max Planck Institute of Quantum Optics), Andrew Childs (Maryland), Oliver Dial (IBM), Mikhail Lukin (Harvard), Vadim Smelyanskiy (Google) , Birgitta Whaley (UC Berkeley), モデレーターとして Ryan Babbush (Google), Hannes Pichler (Innsbruck) が登壇し、量子シミュレーション分野の方向性について議論が交わされました。

印象的だったコメントをいくつかご紹介すると、

(意訳)

Lukin「かつては実験と理論の深いギャップにより、コミュニティが分断された短い冬の時代があった。しかし最近は両サイドの進歩によりコミュニティが再び協力し始めていて、非常にエキサイティングな時代だ」

Whaley 「実験と理論のギャップは埋まりつつあるので、現在実装可能だと考えられるアルゴリズムを提案するのであれば、実験家と話し合ってその実現可能性を確認すべき」

Childs「量子シミュレーションの優位性を探ることは簡単なことではなく、これからもコミュニティ全体で多くの注意を払う必要がある」

個人的に Whaley のコメントは印象的で、私も今後 NISQ 実行可能なアルゴリズムを提案するようなことがあれば、同時に実機実行まで見据えていきたいと感じました。

まとめ

ご紹介した他にも、Trotter 誤差の抑制やギブスサンプリングなど興味深い発表が多くありました。また Yorktown にある IBM のラボツアーもあり、量子コンピュータ研究開発の最前線を肌で感じることができました。

QSim は量子シミュレーションの最新成果をキャッチアップでき、同時に世界中のコミュニティの方と交流できる素晴らしい機会だと思います。次回もチャンスがあれば参加したいです。